Este texto não é sobre os problemas dos modelos actuais de aprendizagem automática, nem sobre enviesamentos e impactos sociais (que são muitos e importantes). É sobre ciência e criatividade e como isso é tão humano.

No passado dia 27 de Março, o senador americano Chris Murphy escreveu mais ou menos assim na sua página do Twitter: “O ChatGPT aprendeu sozinho a fazer química avançada. Isto não foi embutido no modelo. Ninguém o programou para aprender química complicada. Decidiu ensinar-se a si mesmo, e depois tornou o seu conhecimento disponível a qualquer pessoa que lhe perguntasse. Há algo a caminho. Não estamos preparados”[1].

Segundos depois começaram a chover críticas e comentários: o senador claramente não percebe nada sobre aprendizagem automática, não sabe como funciona o ChatGPT e possivelmente também perceberá pouco de química[2]. Mas esta confusão ajuda a revelar como a ciência é um processo profundamente criativo, que está longe de ser replicado por máquinas. Assim, a pergunta que guia este texto é: podem os modelos de “inteligência artificial”, os mais avançados que existem, fazer ciência?[3]

Começo com o exemplo da Tabela Periódica e com um mito da sua origem, que ouvi pela primeira vez numa conferência de Ruslan Medzhitov. Ele contou-o mais ou menos assim: desde meados do século XIX que vários cientistas tentavam organizar os elementos conhecidos em função das suas propriedades químicas (por exemplo, se reagiam uns com os outros ou não). Nessa altura, só se conheciam cerca de 60 elementos, não estava estabelecida a noção de átomo nem tinham sido descobertos os electrões, protões ou neutrões. Para além disso, muita da informação tida como certa estava errada, apesar do trabalho profundamente meticuloso de diferentes “químicos avançados”.

Dois deles ficaram famosos por tentarem trazer lógica ao sistema: o alemão Lothar Meyer, que terá sido dos primeiros a notar que as propriedades químicas de uns 28 elementos se repetiam em intervalos mais ou menos regulares, em 1864, e o russo Dimitri Mendeleiev, que organizou os elementos numa tabela em função não só dessas propriedades, mas também das suas massas atómicas. Dois pontos fundamentais distinguiam esta tabela de 1869, e depois continuamente expandida: primeiro, Mendeleiev aproximava as massas atómicas ao valor inteiro mais próximo, intuindo que os saltos seriam de período igual e sempre múltiplos da massa do átomo de hidrogénio. Segundo, esta tabela inventava ou previa a existência de elementos desconhecidos, mas que ocupariam espaços em branco que Mendeleiev não conseguia justificar.

Ruslan Medzhitov contou a história recorrendo a dois estereótipos: aos olhos dos sistemáticos e cuidadosos alemães, uma tabela que não só “arredondava” valores como até inventava elementos só poderia sair da cabeça de um desleixado e pouco científico russo. Agora sabemos que estes números “arredondados” estão mais próximos dos correctos porque os valores fraccionários se deviam à falta de pureza das amostras, geralmente à presença de vários isótopos do mesmo elemento. Também sabemos que estes elementos inventados (e muitos outros) existem e podem ser colocados exactamente onde Mendeleiev os previu. Mais ainda, e apesar de Mendeleiev nunca ter acreditado na sua existência, ainda viveu para ver descoberto o electrão e um modelo de átomo que serviu de base teórica à sua tabela.

Ao ser menos rigoroso e mais criativo, o russo terá chegado mais perto da verdade ou, como terá dito Feynman, o rigor é importante desde que não se transforme em rigor mortis. Em suma, foi precisa uma mente não só treinada mas também capaz de extrapolar em função do pouco que existia, ter o rasgo de ver para além do que lá estava e fazer previsões testáveis. Expandida e adaptada, a sua tabela continua a decorar as paredes das salas de química, por esse mundo fora.

Escolho este exemplo, contado exactamente com estes estereótipos, porque desde que ouvi a palestra que me pergunto o que teria um modelo de aprendizagem automática feito com a informação que Mendeleiev tinha. Resumindo: 1) existiam poucos dados; 2) os que existiam estavam muito incompletos e por vezes errados; 3) não existiam teorias físicas ou regras conhecidas para a sua organização; 4) não existam milhares de outros casos a partir dos quais se pudesse aplicar um padrão; 5) a “visualização de dados” não era ainda uma tendência comum.

Reformulo a questão inicial: Poderia uma máquina actual produzir a tabela periódica com o que se sabia no século XIX? O que aconteceria se lhe pedíssemos para organizar o que se sabia sobre os elementos numa estrutura “lógica”? Que tipo de inteligência artificial seria capaz de extrapolar, aceitar “buracos” no modelo, e priorizar uma estrutura “bonita” e humanamente intuitiva? Conseguimos programar sistemas de inteligência artificial capazes de descobrir padrões na natureza, sem que lhe digamos para os procurar, e avançar o conhecimento de forma “criativa”, como fez Mendeleiev?

Parece-me uma questão importante por três razões: primeiro, porque pensar em inteligência artificial e em criatividade obriga-nos a pensar no que quer dizer inteligência, criatividade e em como é que os humanos encontram soluções; segundo, porque nos apoiamos cada vez mais em máquinas para tentar resolver problemas científicos e, se não temos presentes as suas limitações, corremos o risco de limitarmos o conhecimento; por fim, porque temo de modo nada filosófico que exista um movimento que desiste de saber “porquê” e “como é que funciona”, desde que funcione.

E como é que as pessoas resolvem problemas? A resposta curta é que não sabemos.[4] Por exemplo, como é que uma criança aprende a empilhar blocos de tamanho crescente ou decrescente? Tipicamente, começa a empilhar, percebe que se esqueceu de um ou que trocou a ordem e corrige até estar satisfeita com a torre. Ou imaginemos que damos a uma criança blocos de formas diferentes (rectângulos, círculos, triângulos) e lhe pedimos para desenhar uma figura humana. Tipicamente a criança irá utilizar os rectângulos para fazer braços e pernas e os círculos para a cabeça e os olhos. Foi este sistema de tentativa-erro que Sussman tentou copiar ao desenvolver um programa de computador que aprendesse através de “debugging”, ou seja, comparando o resultado obtido com o que seria esperado e corrigindo erros até se aproximar do objectivo. Num exemplo famoso, o programa tinha de construir um “boneco de palitos” (stickman) com recurso a três círculos, um triângulo e seis palitos. No início, o programa dispõe as formas, mas é óbvio que estas não desenham uma figura humana. E volta a tentar e a comparar o que obteve com a figura inicial. Através de tentativa-erro, vai-se aproximando e vai também percebendo as regras: os dois círculos pequenos ficam dentro do círculo grande, palitos de tamanhos iguais podem ser dispostos de forma simétrica (braços e pernas), etc.

Apesar de este programa estar muito longe daquilo a que chamamos agora algoritmos de inteligência artificial, partilha duas características que me parecem fundamentais: aprende algo que os humanos sabem fazer, ou seja, compara os seus resultados com algo cujo resultado é conhecido; e está a aprender uma tarefa que os humanos sabem corrigir. Conceptualmente, isto é semelhante a treinar algoritmos modernos com fotos de cães e de gatos até que o algoritmo aprenda a distinguir entre cães e gatos. Este processo é muitíssimo rápido durante a aprendizagem humana: o adulto aponta para uma foto de um cão ou para o próprio animal e diz “cão” e aponta para imagens de gatos e diz “gato” e com pouquíssimas iterações uma criança pequena de inteligência média nunca mais os confunde. A criança pode não saber explicar o que distingue um cão de um gato mas cria um algoritmo interno e, em menos de nada, está a ensinar o irmão mais novo que aquele é um cão.

No caso de máquinas, esta aprendizagem tipicamente funciona através de processos de treino e de teste. De forma muito geral, são “mostradas” ao computador fotografias de cães e de gatos. Tipicamente dividimos estas imagens em dois grupos: o grupo de imagens que o algoritmo vai usar para aprender e o grupo de imagens que vamos depois usar para testar se o algoritmo de facto “aprendeu”. Damos ao algoritmo o primeiro conjunto de imagens de cães e de gatos (que podem ou não ter etiquetas a dizer cão/gato) e este analisa todos os pixéis de milhares (ou milhões) de imagens e descobre padrões, ou seja, eventualmente estabelece uma relação de probabilidade entre os pixéis e chegará a um método estatístico para distinguir entre imagens A e imagens B. Depois mostramos ao algoritmo as imagens do grupo de teste e avaliamos se o algoritmo acerta ou não. De cada vez que não acerta, devolvemos essa informação e o algoritmo pode tentar outra vez. No final, escolhemos um algoritmo que acerta muitas vezes.

Como esta tarefa é simples para a grande maioria dos humanos, se o algoritmo estiver errado (se identificar como um cão um gato, ou se colocar o triângulo na perna do stickman), o humano sabe corrigi-lo. Naturalmente, este é um exemplo pouco interessante mas esta “inteligência artificial” é extremamente útil em tarefas maçadoras ou morosas, e muitos destes algoritmos, em vez de só catalogarem cães e gatos, ajudam clínicos a distinguir entre imagens de tecido saudável ou canceroso, cientistas a identificar planetas ou estrelas em imagens de satélite, e pessoas cansadas a escolher um filme ao fim do dia (neste caso a aprendizagem não é feita sobre pixéis mas sobre o que “pessoas como eu” gostaram de ver no passado). É também um exemplo deliberadamente simplista e leitores atentos saberão que estas máquinas já são melhores do que os humanos a jogar xadrez ou go. Mas o ponto importante é que, em qualquer destes casos, fazem algo que os humanos compreendem: jogam a algo que os humanos conhecem e reconhecem como vitória ou derrota, e podem ser corrigidos (o filme era uma valente porcaria). Mas e se os humanos não sabem a resposta? Estas máquinas podem ser muito úteis desde que os humanos saibam a pergunta.

Foco-me então no famoso Alphafold, um algoritmo que ganhou por duas vezes uma competição internacional para tentar prever a forma das proteínas. Segundo o Dogma Central da Biologia, o ADN codifica a sequência de aminoácidos que irão formar uma proteína. Por isso, conhecendo a sequência do ADN conhecemos a constituição da proteína que este codifica. Acontece que, à medida que os aminoácidos vão sendo acrescentados, não ficam em fila indiana: ligam-se uns aos outros, formando complexas estruturas tridimensionais (conformações) que são muito difíceis tanto de prever como de visualizar. Como as proteínas são as verdadeiras obreiras das células, compreender a sua estrutura é fundamental para entender a sua função e, possivelmente, curar uma série de doenças. Por exemplo, uma mudança num só nucleótido de ADN pode ser suficiente para a proteína alterar radicalmente a sua forma e deixar de funcionar (ou começar a funcionar bem de mais) mas, conhecendo apenas a sequência, nem sempre é possível imaginar drogas que a inactivem ou corrijam. O que uma série de algoritmos agora tenta fazer é aprender com as centenas de milhares de proteínas cujas sequências e estruturas já são conhecidas (começam com fotos de gatos, cães e respectivas etiquetas a dizer gatos e cães) e tentar prever a conformação de outras proteínas em que apenas a sequência seja conhecida (só temos a foto, sem etiqueta). O Alphafold venceu por duas vezes esta competição com uma taxa de sucesso de cerca de 90 em 100 (sendo 100 acertar exactamente na posição de cada aminoácido da estrutura). Este é um avanço tremendo que poderá ajudar a identificar novas drogas e até a compreender melhor muitas doenças. Por isso, continua a ser um problema que humanos conhecem e que, em teoria, conseguem corrigir (pode dar muito trabalho, mas é possível comparar a estrutura prevista com a estrutura real). Apesar de ser um problema muito mais complexo, continua a ser um exemplo de uma situação em que as máquinas nos ajudam a fazer algo que é importante, mas moroso e difícil. No entanto, não ficamos necessariamente mais perto de perceber porque é que estas conformações são mais prováveis do que outras: essa informação estará algures no algoritmo, mas este não se sabe explanar. O Alphafold faz ciência ou é uma ferramenta, como um microscópio, que ajuda cientistas?

Contentarmo-nos com as soluções que estes algoritmos nos oferecem comporta pelo menos dois riscos: primeiro, desistimos de saber porquê (eles servem). Segundo, à medida que se forem tornando cada vez mais complexos, vamos deixar de conseguir aferir se o que estamos a ver tem alguma relação com a realidade (mantendo o primeiro exemplo, serão figuras de palitos tão complexas que nenhum humano poderá identificá-las como sendo ou não figuras humanas). Nesse caso, os humanos sabem a pergunta, mas não sabem avaliar a resposta (como no famoso “42” do Deep Thought). Por outras palavras, podemos deixar de ter formas de distinguir entre situações em que a máquina está certa e situações em que a máquina está errada porque nós próprios deixámos de conseguir analisar e testar o resultado final (quer porque está para além da nossa própria inteligência, quer porque deixa de nos interessar perceber o “porquê” e o “como”). Mais uma vez, o exemplo do ChatGPT, que foi apenas programado como modelo de linguagem, serve-nos bem: porque temos como confirmar muitas das respostas que o algoritmo nos dá, sabemos que, em grande parte, não passam de stickmans com olhos nas pernas. Mas, do mesmo modo que uma pessoa não treinada pode achar que descobriu um planeta quando está apenas a ver uma mancha no telescópio, não corremos o risco de passarem a ser tidas como verdadeiras as muitas idiotices que o ChatGPT gera? E quando não tivermos sequer como confirmar?

Voltando à questão inicial, sobre a tabela periódica, reformulo-a, mais uma vez, para perguntar: poderia um sistema destes, treinado para classificar todos os animais existentes no mundo, sugerir que tivessem existido formas anteriores e intermédias? Prever a existência de um tentilhão primordial? Esta inteligência artificial está perto de ser um Mendeleiev ou um Darwin? Penso que não. Diria que, neste momento, temos apenas sistemas que aprendem com o passado e que, não conseguindo extrapolar sem orientação humana, não são criativos. Eles servem, mas não criam.[5]

Uma outra forma de dizer o mesmo é, nós até podemos fazer perguntas ao ChatGPT mas, enquanto estes algoritmos forem construídos da forma em que o são, continuaremos muito longe de uma inteligência artificial que saiba o que perguntar. E quando se faz ciência, saber perguntar é muito mais importante do que saber responder.

__

[1] Texto e link para o post original “ChatGPT taught itself to do advanced chemistry. It wasn’t built into the model. Nobody programmed it to learn complicated chemistry. It decided to teach itself, then made its knowledge available to anyone who asked. Something is coming. We aren’t ready.” https://twitter.com/ChrisMurphyCT/status/1640186536825061376

[2] O senador tem razão num aspecto (não estamos preparados) e a sua ignorância é preocupante em si mesma (as pessoas que deveriam regular a chamada “Inteligência Artificial” não a compreendem), mas não é a isso que me dedicarei hoje.

[3] Este texto é parte de um ensaio sobre Ciência que deverá ser publicado no final do ano.

[4] É mais ou menos assim que começa o livro clássico Thinking – Readings in Cognitive Science editado por Johnson-Laird e Wason, em 1977. Ao longo de mais de 500 páginas, com artigos de Popper, Kuhn, Kahneman ou Piaget, são apresentadas hipóteses, experiências e muitas ideias (duas das quais aproveito no próximo parágrafo).

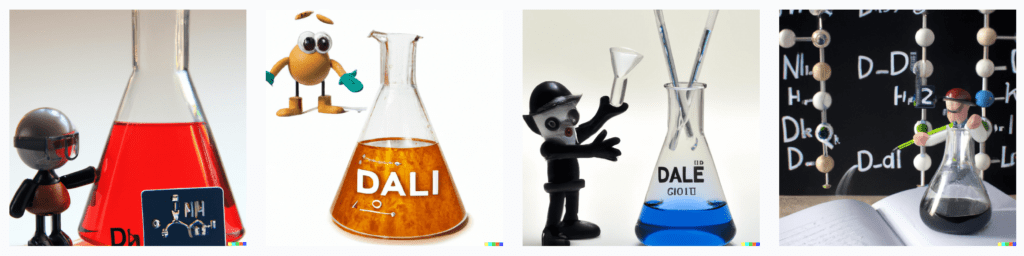

[5] Tem havido discussões recentes sobre algoritmos que, supostamente, produzem arte e um dos mais famosos é o DALL-E. De facto, é possível pedir ao DALL-E para desenhar gatos à la Dali e as imagens que este nos devolve têm o ar surreal que nos habituámos a reconhecer como típico do pintor espanhol. Mas, como na imagem que acompanha este texto, pedimos ao algoritmo que nos mostre “DALL-E a fazer química” e as cinco possibilidades que nos devolveu dificilmente poderiam sequer ser consideradas consistentes. A máquina está longe de criar padrão ou de compreender se o faz bem, na ausência de validação humana.

__

Imagem de Rock-n-roll Monkey, para Unsplash