Escrever sobre comédia, criticar comédia, não é tarefa a que nos devamos dedicar de ânimo leve, tantas são as coisas que podem correr mal e ser nefastas para a nossa pobre saúde. Começa logo por haver muito boa gente que não vê utilidade no exercício, provavelmente uma das razões por que não existe crítica especializada sobre o assunto por cá.

Isso e, claro está, praticamente não existir crítica, ponto. E a que há, justamente ou não, preferir, por vontade sua ou determinação superior, dedicar-se a assuntos sérios.

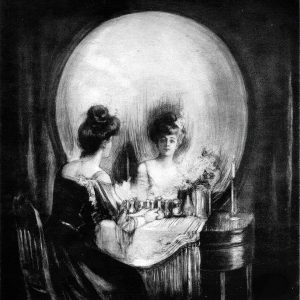

É possível que daí não venha grande mal ao mundo. Afinal de contas, já dizia o E.B. White que analisar o humor era como dissecar uma rã: não interessa muito a ninguém e a rã morre.

E por aqui terminaria a mais breve crónica da futura brilhante história da Almanaque, alguns diriam, com vantagem, não fosse a minha saúde férrea.

Voltemos então à provocação de E.B. White. Traduzindo por miúdos, não há nada pior para uma piada do que explicá-la. Normalmente, significa que ela não funcionou. O que pode ser já uma forma áspera de crítica. O outro busílis da questão é a surpresa.

Se há coisa que é relativamente consensual no humor é o “factor surpresa”. Classicamente, a piada teria um enunciado e uma punchline e essa, na melhor das hipóteses, devia corresponder a algo inesperado, à visão oblíqua ou, se preferirem, esquinada, do comediante ou de quem escreveu a mesma.

É por isso que, ao contrário, por exemplo, dos grandes êxitos de uma banda pop, aos comediantes se pede sempre que tenham novo material, ou que mudem de audiências.

Isto vai desde a simples anedota “Sabes aquela da galinha que atravessou a estrada? Sim. Conta outra”, a espectáculos inteiros de stand-up em que, no fim, o público se lamenta nos foyers comentando que gostou “mas já tinha ouvido”.

Num espectáculo dos U2, provavelmente a reacção é inversa “não acredito que eles não tenham tocado o One para ouvirmos a porcaria do novo álbum!”.

Claro que existem excepções.

Os últimos espectáculos dos Monty Python ou a tour do John Cleese, que passou por Portugal recentemente, vivem, também, e sobretudo, da nossa nostalgia em relação aos momentos seminais de humor que criaram. Na verdade, e eles sabendo-o, usam-no com maestria, o público conhece melhor as rotinas e os textos do que os próprios que os escreveram, servindo assim de “ponto” do espectáculo, sendo regiamente compensados por atingirem assim uma sensação de comunhão com os seus ídolos.

Outro tipo de excepções a essa regra não escrita de apresentar novo material é defendida, entre outros, pelo Seinfeld. Para ele, uma piada, além da ideia, é também produto de um intenso trabalho de carpintaria que, no caso dele, só resulta plenamente após sucessivas audições da mesma pelo público. A cada passagem, a piada vai sendo polida, palavra a palavra, bem como a sua execução, quer estejamos a falar de tempos, entoações, ênfases, etc. Ao longo de meses, até anos, a piada vai-se aproximando da perfeição: Porquê abandoná-la nesse momento e começar tudo do nada?

Seinfeld defende que as pessoas vão ver precisamente essa excelência de execução. Que o vão ver a ele. Terá as suas razões e talvez voltemos a elas numa destas crónicas.

A verdade é que a seguir às razões altruístas para não fazer crítica de humor, há outras que se prendem com o instinto de autopreservação do escriba.

Em geral, a crítica não é bem vista se for negativa, e não é levada a sério se for positiva.

Começando pelo segundo caso, é óbvio que, para fazer uma crítica positiva, se cai aos olhos dos outros que não o visado ou os seus fãs, num destes vícios: ser um sicofanta, estar a soldo do visado, retribuir um favor, ou então ficar à espera de um favor, no fundo, ser um vendido a tratar da vidinha, um dos capelães das muitas capelinhas, um serventuário de pequenos e grandes poderes, alguns intermédios também, sejam eles políticos ou económicos. É difícil, portanto, ser levado a sério ou de boa fé.

Se a crítica for negativa, tudo o que foi dito antes é aplicável, tirando a idolatria ou estar a soldo do criticado.

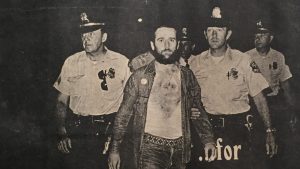

O crítico faz sempre parte de uma vasta conspiração contra a qual há que lutar. Fisicamente, se possível, através de roasts e do soltar de hordas de fãs em defesa do artista.

Fisicamente? – pergunta preocupado o leitor. A julgar só pela amostra lusa, o Ricardo Araújo Pereira dedica-se ao kickboxing, o João Quadros ao krav maga, o Filipe Homem Fonseca praticou karaté, o António Raminhos MMA, o Jorge Mourato jiu-jitsu.

Escusado será dizer que, provavelmente, em edições futuras só falarei bem deles, ou escreverei de um local remoto.

Não há que levar a mal. É perfeitamente humano e nós, os humoristas, mesmo quando travestidos de críticos, em geral, somos humanos.

E nada é mais natural do que o instinto de defesa do autor sobre o que criou.

Para começo de conversa, é bem provável que o autor não só ache graça à sua piada, ao seu humor, etc., como tenha dedicado algum esforço e tempo a chegar àquele resultado.

Custa-lhe vê-lo arrasado.

E custa ainda mais discernir onde acaba a crítica ao humor e começa a crítica pessoal. Nem sempre por culpa do visado, diga-se. Não falta quem critique misturando estações.

Mas o normal é que falte objectividade ou distância suficientes para uma boa autocrítica.

Já o Woody Allen escreveu, no seu conto Reminiscências: lugares e pessoas, pela boca de um Sommerset Maugham fictício, “não se devem levar as críticas demasiado a sério. O meu primeiro conto foi asperamente atacado por um crítico em particular. Fiquei chocado e fiz algumas considerações cáusticas a seu respeito. Um dia, porém, reli a história e concluí que ele tinha razão. Era mal construída, superficial. Nunca mais esqueci o incidente e, anos depois, quando a Luftwaffe bombardeava Londres, pus uma luz apontada à casa do crítico. “

O facto de vivermos num meio relativamente pequeno em que toda a gente se conhece – ou, pelo menos, já todos ouviram falar uns dos outros – e a tendência mútua de confundir o pessoal com a obra são, portanto, óptimas razões para não nos metermos a fazer crítica de humor.

Acresce que eu trabalho na escrita de humor há mais de vinte anos. Estabeleci relações pessoais e profissionais com muita gente, quebrei-as também. Não faltará quem veja escolhas parciais e juízos alterados no que quer que eu escreva. Quem sabe se com razão. Como disse atrás, os humoristas são humanos. Eu sou humorista, logo…

A meu favor quase nada, como diria o O’Neill sobre algo completamente diferente, como diriam os Python.

O quase nada é isto: eu sei por experiência própria, sucesso e fracassos, que fazer humor, comédia, é difícil.

Não é por acaso que o aforismo popularizado pelo Jack Lemmon citando um velho actor às portas da morte reza assim: “Morrer é fácil, difícil é fazer comédia”. Ou que a maior parte dos termos utilizados para descrever como está a correr um número de stand up envolvam homicídios: “he ‘s killing, he’s slaying”, por exemplo. Já um conjunto de grandes comediantes é um Murderers’ row, quando corre bem. Quando corre mal, morre-se em palco.

O veredicto do júri, o público, é não só implacável, como virtualmente instantâneo. Ou as pessoas se riram, ou não. Todo o trabalho em causa, todo o esforço, horas perdidas, relações estragadas, etc. por esse momento redentor.

Que não se dá.

Porque é que as pessoas não se riram?

Antes de o comediante se atirar no abismo de aventar a hipótese de que não teve piada, há um número considerável de possibilidades a ter em conta.

Qual era a temperatura da sala?

Parece parvo, mas David Letterman exigia que o estúdio estivesse sempre a uma temperatura de 16°C, como conta o Ken Levine. A razão é que um público com frio tende a estar mais atento e reactivo, um público com calor, por sua vez, seria tendencialmente letárgico.

Quem é que o antecedeu?

Imaginem que o comediante anterior teve tão pouca piada, que matou a vontade de rir na sala. Quem diz o comediante diz, por exemplo, o filme que se esteve a ver antes ou qualquer coisa do género. O desafio de ressuscitar a plateia pode ser insuperável. Ao contrário, se antes corre muito bem, as pessoas tendem a estar saturadas de rir. Não é por acaso que as comédias em filmes ou no teatro raramente duram mais de 80-90 minutos. E pode-se sempre perder por comparação.

O público não atingiu a piada? Esta razão é bastante usual e normalmente a mais invocada: o público não entende porque tem um grau de abstracção zero, porque é burro, porque é woke, porque é grunho ou facho. Falta-lhe mundo, sofisticação, o material está demasiado à frente, é demasiado ousado, revolucionário mesmo.

Há quem tenha razão nisto. Há quem não. Em comum têm que a hipótese de “isto se calhar não teve piada” é das últimas a ser admitida.

Eu percebo o sentimento, já estive por lá. É extremamente tentador, sobretudo em performers que, como os actores, mas de forma ainda mais exacerbada, vivem na ténue fronteira entre terem mesmo de acreditar que são hilariantes para actuarem e a insegurança de uma síndrome de impostor permanente.

O tempo e sobretudo a experiência levaram-me a concluir que era melhor começar por aí, pela análise das coisas para perceber se afinal não tiveram graça e porquê.

Daqui decorria que, se tivessem tido mesmo graça, paciência, o mundo estava errado como, provavelmente, a temperatura da sala, e era só uma questão de tempo até o mundo e a sala acertarem o passo.

Caso contrário, corrigia-se o corrigível, cortava-se o que não tinha salvação, começava-se de novo.

Uma das conclusões a que se chega é a de que o público, em geral, não quer saber porque corre bem, ou mal. Quer rir-se. Para ele não há atenuantes.

Nem tem de haver.

O público não tem culpa de o humorista ser mal pago, de não haver dinheiro para ter uma boa contracena, quanto mais adereços, de os prazos serem apertados, do tempo que teve para ensaiar, se o encenador, os actores ou o realizador compreenderam os textos, se os melhoraram ou estropiaram. Se, como autor, teve acesso a um bom editor ou revisor dos textos, se está tudo bem lá em casa ou se, pelo contrário, está mal do estômago ou de amores. Se lhe morreu alguém. O público não sabe se se esqueceram, de propósito ou não, de lhe dar a deixa sem a qual não pode dizer a sua punchline, ou se o realizador não percebe que a piada está no gesto da mão e não a enquadra devidamente no frame, impedindo assim o público de ver a piada, quanto mais achar-lhe graça ou não.

O público não sabe o que o humorista imaginou. Apenas conhece o que leu, viu, ouviu. Julga-o com base numa parcela de realidade, aquela a que teve acesso. É difícil pedir-lhe mais, até porque, na sua óptica, ao aceitar jogar com ele, ao apresentar o seu trabalho, o humorista está a dizer: está pronto.

E o público está ali para ser entretido.

Três exemplos breves, que se passaram comigo.

Quando comecei a escrever sketches para serem representados em directo na televisão, pouca ou nenhuma experiência tinha de escrita. O writer’s room era composto por mim e ficava no meio da redacção do programa. Tinha de escrever entre 15 e 20 sketches por semana, cada um com cerca de 5 minutos, que depois eram lidos, mas raramente decorados e nunca ensaiados, antes de irem para o ar.

A surpresa aqui seria correrem bem.

Foi um ano de correria e exaustão. O conselho que me tinham dado – sacar e adaptar anedotas da net – provou não ser satisfatório, fosse porque elas não tinham graça, fosse por ser batota e, sobretudo, por haver um número finito delas, que se esgotavam ao fim de uma semana. Em breve me vi abandonado à minha imaginação e capacidade de observação.

O outro atalho, o de escrever em letras maiores e aumentar o espaço entre as linhas, revelou-se, como era natural, de perna muito curta. Os actores acabavam o texto e ainda tinham minutos no ar, sem nada para dizer, abandonados aos seus dotes de improviso.

Aprendi no trabalho a fazê-lo bem.

O público não fazia ideia de que eu existia, muitos achavam que tudo o que saía da boca dos actores era resultado de geração espontânea e eles eram julgados por isso, como tendo piada ou não. Isso reflectia-se nas audiências deles, nos seus contratos, se eram despedidos ou não.

E assim seguimos até eu ter aquele ar de quem iria ser o funcionário que ia aparecer de caçadeira em riste a eliminar os meus colegas, de exaurido que estava. E serem contratados mais guionistas.

O público achava piada ou não.

O segundo exemplo é bem mais trágico. Eu trabalhava na redacção do programa, umas vinte pessoas à minha volta. Vivia praticamente no estúdio, o mínimo eram turnos de 12 horas que podiam prolongar-se, caso fossem marcadas mais reuniões extra. Um dos resultados de passarmos tanto tempo juntos é formarmos uma espécie de família, disfuncional, é certo, mas família.

A filha de um casal de colegas morreu num acidente estúpido numa piscina. Era muito nova. Uma dor imensurável, a miúda passava horas do dia dela connosco.

Eu pedi, aliás implorei, para não ter de escrever o sketch do dia seguinte. A coisa subiu até à direcção de programas e desceu com a velha máxima “the show must go on”. O público não sabia da menina, esperava o sketch e o actor que o fazia, para se rirem, para tornarem o dia deles mais palatável.

E eu cedi e escrevi um sketch, a chorar, no meio de vinte pessoas que choravam também.

E no dia seguinte ele foi para o ar, em directo. Como se nada fosse, para o público. Que riu ou não.

O terceiro exemplo sucedeu quando fizemos um sketch no Rock in Rio, que passaria num programa especial. No público desse programa havia duas pessoas também elas especiais: o Roberto e a Roberta Medina, os donos do Rock in Rio. O sketch foi gravado no palco principal, tinha uns seis minutos e era sobre uma personagem que era um músico frustrado, porque qualquer interferência fazia com que ele interrompesse os seus concertos, discutisse com o público, etc. E ei-lo ali no Rock in Rio.

Modéstia à parte, trabalho bem feito. Que terminava com ele a queixar-se de que, se fosse a Ivete Sangalo, as pessoas estariam a ouvir com atenção. E que ele, por ser português, não era tão respeitado. Notem, todo o sketch era antichauvinista e pró-brasileiro.

Como tinha sido gravado e editado, foi levada uma cassete à régie, com os time codes (o que indica onde começa e acaba o que irá para o ar). A pessoa encarregada de inserir a cassete achou que o time code estava errado e decide usar outro. O sketch passa de seis minutos a menos de um minuto. Não tem nexo, parece xenófobo e, mortalmente, não tem piada. E os donos do festival, ambos brasileiros, a terem de reagir àquilo, em directo.

Poucas coisas nos fazem envelhecer tão depressa como um descarrilamento destes.

Mas para o público, o sketch foi aquele. E foi mau, sem piada.

Morremos ali, para usar o termo “técnico” da comédia.

Em que é que isso me ajudará nas próximas crónicas? Pelo menos dá-me a humildade de saber que as catástrofes acontecem por muitas razões.

É essa experiência que me permite saber que uma das razões por que é difícil ter um late night show em Portugal com qualidade é que o writers’ room é composto por uma ou duas pessoas, meia dúzia no máximo, quando qualquer congénere americano tem pelo menos 15 ou 20 profissionais batidos de imensa qualidade. E mesmo assim, tantas vezes lhes corre mal.

O crítico é um mediador entre a obra e os autores e o público. O seu papel passa por valorar, positiva ou negativamente, os primeiros, claro, mas também por ajudar os segundos a conhecer os primeiros, e até a ajudá-los a equiparem-se das chaves interpretativas que lhes sirvam para poderem fruir plenamente o que estão a ver e/ou a ouvir.

Serve para, construtivamente, dialogar e promover o diálogo entre os autores, obras e público. Com sorte, para melhoria do crítico. Com muita sorte mesmo, para melhoria dos autores e obras.

Estarei eu, o cronista, à altura desta presunção ou ambição?

Provavelmente não.

Infelizmente só há uma maneira de o saberem, enquanto eu me dedico a um universo humorístico cada vez mais vasto, dos podcasts aos especiais de stand up, passando pelo teatro e cinema, pela rádio, ou pelas crónicas de jornal, compiladas ou não em livro:

É lerem.

O meu compromisso: o ser honesto com o leitor e com os autores e obras.

Vamos lá ver como isto corre. Para já, nunca fiando, vou começar a dedicar-me a uma arte marcial. Dado o meu tipo físico, provavelmente será o Sumo.