Graças a um comentário não sei de quem, a não sei que post de outrem que não retive, soube que a RTP2 tinha – em boa hora – passado cedo e a más horas (5 e tal da manhã!) o filme Ramiro (2017) de Manuel Mozos, que há muito acumulo na minha listinha de filmes “para ver mais tarde”, no Filmin. Não foi tarde, nem foi cedo, sentei-me e vi-o, através das gravações automáticas da box do serviço de tv.

Isto não é uma crítica de cinema, porque eu não sei fazer crítica de cinema. Não tenho a cultura nem os conhecimentos para poder fazê-la (como creio que deve ser feita). Isto é uma troca de impressões.

Obviamente, observei Ramiro de um ponto de vista pessoal, personalizado. Conheço mal, mas conheço, algumas pessoas envolvidas no feito, desde o argumento à interpretação, passando pela produção e equipa técnica. Conheço o realizador Manuel Mozos de onde conheço quase todos os restantes: de uma outra aventura intitulada Rapace (2006, rodado em 2005, também disponível no Filmin ou em DVD, pela Midas), curta-metragem de João Nicolau, onde o Manuel foi, creio, apaziguar aflições no papel de anotador.

Se ao longo do filme me assaltam planos dialogantes com essa primeira obra de ficção de Nicolau (e com outras), como o do automóvel, em que Ramiro e Patrícia (Sofia Marques) viajam com Daniela (Madalena Almeida) no banco traseiro, estabelecendo estas últimas uma cumplicidade que troça amigavelmente do protagonista (e ainda que talvez só eu possa escutar esses diálogos ), não deixa de ser verdade, e portanto fruto de maestria contrapontística, que, no caso de Ramiro, a utilização de actores imprima uma naturalidade aos diálogos e às cenas que talvez tivesse beneficiado filmes em que não-actores servem os intentos dos realizadores. Se, em Rapace, Márcia Breia era a única actriz profissional no elenco, também não é de menosprezar que os não-actores-marionetas tivessem sido instruídos, em ensaios, a “retirar (toda e qualquer) intenção”/expressão da forma como eram ditos os diálogos, desprovendo-os de qualquer carácter naturalista (o cinema português a servir a caricatura do cinema português). Note-se o mesmo na passagem de Miguel Gomes para um elenco como o de Tabu: Um actor saberá sempre defender-se e o filme talvez ganhe com essa participação menos passiva, mais acto de criação; mais impressão digital e menos títere. (Não me interpretem mal: falo de filmes em que, talvez numa sublimação do trabalho de realizador, existe uma orientação no sentido da artificialidade; não daqueles em que a ingenuidade de um não-actor é explorada no sentido da pureza da representação/não-representação/realidade.)

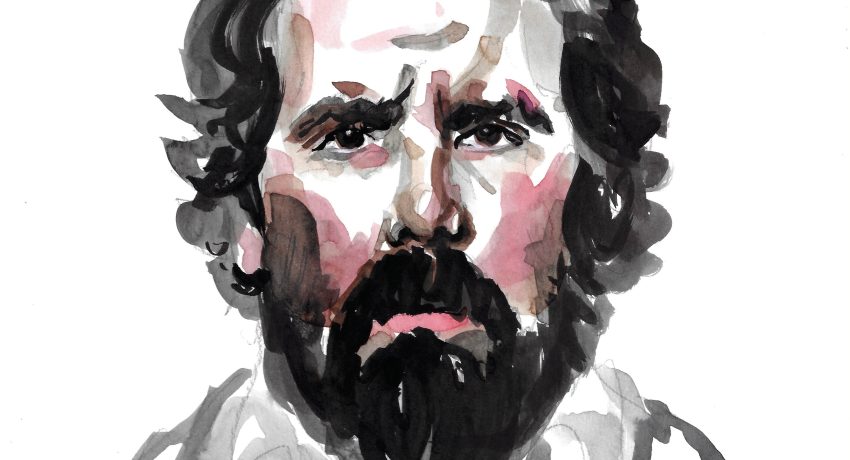

Assim, António Mortágua assombra como Ramiro. Sofia Marques e Cristina Carvalhal dão-nos excelentes e credíveis personagens, tal como Américo Silva, Tonan Quito, entre outros. Em vez do vazio, e mesmo no silêncio, as personagens existem, como no escuro há sombras e se adivinham volumes.

O argumento está longe de ser o primeiro que cede ao apelo de retratar a vida discreta de um homem aparentemente comum, em que a delícia está nas pequenas mundivivências, mas fá-lo com delícia, precisamente, graças à riqueza da construção de personagens, à fotografia e iluminação intimista, à minúcia dos décors, adereços e guarda-roupa, enfim, da direcção de arte, que tornam os ambientes e as pessoas reconhecíveis. Ou disso me convencem as minhas memórias pessoais, naquilo que é sempre uma leitura subjectiva.

A mim, quase todos os sinais me lembram um tio já morto. Fisicamente, um certo desprezo por manifestações de preocupação meramente estética, no que toca à roupa ou cabelo, a modas em geral; a voz grave. Por outro lado, a cabeça a fervilhar. O entusiasmo com as suas causas, o combate ao poder instalado ou por instalar (o meu tio era anarquista convicto) e, mais tarde, o desencanto e o cansaço; a vida passada entre livros (o meu tio foi escritor, tradutor, editor independente e, por um tempo, livreiro, e nos corredores e divisões de sua casa acumulavam-se pacotes de livros vindos da gráfica, com o seu cheiro característico, que aguardavam por uma e outra feira do livro que percorria no Algarve); a convivência, equiparável, com amigos e as mulheres com quem se relacionou ao longo da vida; as horas mortas passadas nas cervejarias, restaurantes ou cafés que também resistiam à gentrificação, onde rotineiramente se alimentava, bebia as suas cervejas e fumava os seus charutos.

Vejo Ramiro e assisto a esse mesmo vagar, pontuado de pequenas obrigações que ajudam a suportar as despesas com a vida e as relações com os outros. Tudo feito na exacta medida do estritamente necessário. O desprendimento de relações obrigatórias e alguma curiosidade pelas histórias próximas que não exigem co-dependência.

Ramiro seduz e encanta, contanto que a liberdade não lhe seja restringida; despreza tecnologias, excedentes ou relacionamentos que lhe inflijam manietações. No entanto, na sua livre e espontânea vontade, há generosidade.

Manuel Mozos tem aqui uma obra cuidada, delicada e de pormenor.

Para terminar com o que talvez bastasse ter dito: gostei muito.