Achas que?

Para quem não viu o espetáculo Ão de André e. Teodósio, Ana Rita Teodoro e João Neves, apresentado em maio de 2023 no Teatro do Bairro Alto em Lisboa, importa talvez contar a história. Era uma vez alguém que pisou um som e o som, que dói, magoou. O som é ~ e a pessoa que o pisou e se magoou deverá aprender a viver ou morrer com ele. O som vai-se repetindo ao longo da história, primeiro até à possibilidade de ser dito (de “ao” até “ão”) e depois até à indiferença da sua repetição. Nessa altura o som liberta-se e separa-se do corpo que o disse, vivendo “como energia, como cometas no céu da tua boca”. Seria o fim, não fosse a particularidade de esta história não ter fim, coisa incomum num espetáculo que teve início. E, mais incomum ainda, a sua infinitude contribui para uma intimidade que não impõe proximidade, pelo contrário, gera distância, que é também estranheza.

Em certo momento de Ão diz-se um diálogo que é uma troca de perguntas sem resposta que desembocam sempre num “achas que” interrogativo, com recheio de subentendidos impossíveis de adivinhar:

“E as ondas cerebrais, achas que?

E o vínculo e o cuidado, achas que?

E a negligência e a responsabilidade, achas que?

E a sociedade e a saciedade, achas que?”

Etc.

À pergunta segue-se outra pergunta e por aí fora sem resposta à vista talvez por culpa de uma outra ausência, a da elipse, a do “achas que” suspenso. A pergunta não tem resposta porque não tem fim, o que pode querer dizer que não tem finalidade. Uma pergunta sem fim nem finalidade corre o risco de não ser uma pergunta, mas o tom com que é dita a frase assegura que a pergunta se oiça. “Achas que?” repetidamente funciona como um refrão que intensifica a dúvida. Achas que? Talvez não ache. Tenho dúvidas até porque não sei o que me estás a perguntar. E por não reconhecer a pergunta não sou capaz de supor a resposta.

Para preencher a ausência (de resposta mas também na pergunta), imagino que quem formula as perguntas sabe do que está a falar, bem como o interlocutor a quem as dirige, aparentemente sem esperar resposta. E por isso sinto-me a observar de fora. É uma coisa lá deles, entendem-se tão bem que não precisam de completar. Até porque os trejeitos de sapiência com que ilustram as perguntas transmitem confiança.

Perante a situação, sobram duas alternativas: ou tento completar ou entrego-me à ignorância. Se tentar completar, passo a dedicar-me à tarefa de me aproximar do vazio ou do nada, de um silêncio que, por teimosia, recuso aceitar, supondo que por trás dele (ou pela frente ou por cima ou ao lado ou por baixo) estará outra coisa que quero adivinhar. Ficarei sempre na dúvida, ou seja, dobro o “achas que”, reforçando o achismo sem sustentação, e dedico-me a uma especulação infinita que reflete as minhas vontades e nunca se aproxima do vazio que tentei preencher. Mas não faz mal. A especulação é saudável, desde que não se prenda à finalidade. Achas que?

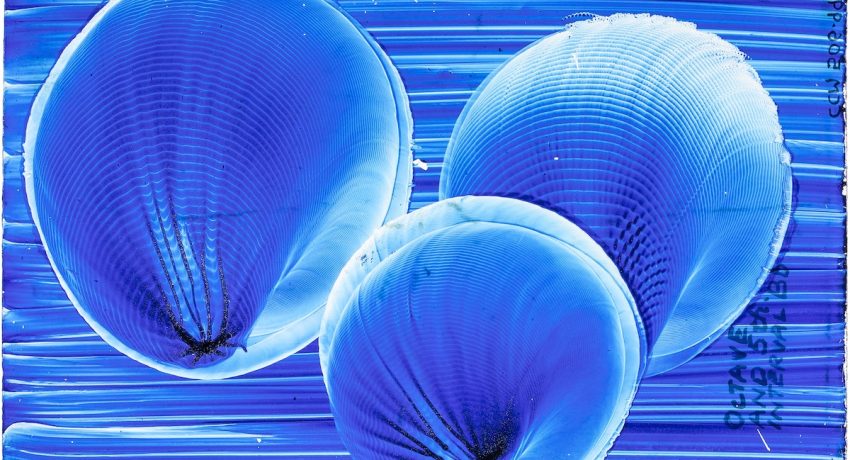

Se me entregar à ignorância, a segunda alternativa, posso ficar com a melodia, com o refrão ou com a entoação, posso habitar o som que se vai afastando da pergunta e do sentido. Descolo as palavras do solo, retiro-lhes a gravidade e entendo-as num contexto cósmico, contra um fundo estelar, sem familiaridade, sintaxe ou semântica, dedicando-me a uma intimidade incomum. Uma pergunta gera outra pergunta num processo de multiplicação celular e de expansão cumulativa sem finalidade. E quando se diz sem finalidade, põe-se em causa a linearidade, o tempo que pinga numa só direção e organiza as precedências e as posteridades.

“Language precedes language”, diz-se também em Ão. “Language comes before everything else”, canta-se também em Ão. A precedência da linguagem a que se refere o espetáculo não é original, adâmica ou cronológica, não vai em busca do paraíso perdido no passado, é antes de passagem, um futuro especulativo: as palavras saem da boca sem destino, sem fim. A precedência absoluta é uma imaginação impossível e contagiante. Assim que me dou conta dela, apercebo-me de que preenche tudo, a baralhar o tempo, e tropeço nos sons como tropeço no teatro como tropeço numa paisagem. O espetáculo está em todo o lado, com as palavras que se soltam e flutuam feitas ondas, replicando o movimento gráfico do ditongo: ~. E é assim que o espetáculo desaparece, antes de qualquer explicação, espalha-se pelo ar e pelo solo e por baixo e ao lado e por cima e à frente.

O desaparecimento é aparente, da ordem da invisibilidade e não da morte. Sem perceber bem como, passo a estar sempre com Ão. O ditongo afinal não é apenas um título, é também um espetáculo, teatro-ditongo, teatro-som que se propaga e dilata, sai a cantar da sala e do teatro e leva-o consigo, connosco, comigo, abrindo a vogal ou libertando-a do til e colando o ditongo ao nosso quotidiano.

A invasão é discreta, nada impositiva. Só dou por ela se quiser, somos “cápsulas de som, somos instrumentos”, transportamos, e havemos de morrer porque a vida não é nossa. “Vais morrer, deixa o som viver”, diz-se no final que afinal não é fim, antes de nos anunciarem a venda de t-shirts para uma tour do espetáculo: “Buy them outside. E enterra-te nelas”.

Sugerem-me que me enterre num som como me enterro num tecido e que leve isto comigo, em digressão. Não sei como se faz. É uma coisa lá deles que, entretanto, também é minha porque o espetáculo me possibilitou o conforto da ignorância. O espetáculo não é um espetáculo, é uma mão, é um corpo distante ou ausente que não me abandona e não me deixa sozinho. Ninguém larga a mão de ninguém. O som está em todo o lado ou vai para todo o lado, não porque seja alma ou ar, mas porque não abdica da sua materialidade, não evapora nem se dilui e, apesar das mutações, dos diferentes usos, regressa sempre ao que é antes da linguagem.

Faz-me lembrar uma música que ouvi ontem, que é um som com outros sons e outra história: uma pessoa a cantar a desgraça de ter sido deixada. Afunda-se no sofá em frente ao Survivor na televisão para ver alguém sofrer e esquecer quem perdeu. E os amigos não estão por perto porque é isso que acontece quando nos apaixonamos: não há tempo, deixamo-los para trás e eu não me dou com ninguém, diz a canção. “Maybe I’m the problem”, canta a terminar, primeiro sozinha e, aos poucos, acompanhada por um coro de uma multidão num concerto: “Maybe I… maybe I… maybe I’m the problem”. As vozes são ritmadas por palmas, até ao infinito e a solidão do problema torna-se plural sem perder a singularidade, ganha companhia sem abandonar a solidão. Somos problemas em festa, não estamos condenadas à exclusividade da tristeza. Foi com esta impressão que saí do espetáculo. Como se Ão afinal não me tivesse abandonado nem eu a ele, quanto mais não seja porque o ditongo me garante a sua presença, como memória e como porvir, como reverberação ou eco no coração, em digressão, ão, ão… A intimidade destes momentos não corresponde a qualquer protótipo relacional. A ela não se aplica o jargão da liminaridade, da copresença, do encontro, da participação, da imersão, da interatividade ou do sensorial. É um som solto, à deriva no cosmos.